Rien n'est jamais inscrit dans le marbre

"Ne jamais oublier qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que nos droits, tous nos droits, souvent chèrement obtenus, soient remis en question. Ces droits ne sont jamais définitivement acquis. Notre vie durant, nous devons demeurer vigilants."

Norvège

L'Église luthérienne de Norvège

présente ses excuses aux homosexuels

a présenté jeudi, dans un bar de la communauté gay à Oslo, ses excuses aux homosexuels pour la façon dont elle les a traités dans le passé.

Olav Fykse Tveit, primat de l'Eglise de Norvège, devant le London Pub à Oslo le 16 octobre 2025 © Javad Parsa / NTB/AFP

Lors d’une cérémonie dans un bar d’Oslo, l’Église a reconnu les souffrances infligées aux personnes homosexuelles et a exprimé ses regrets.

L'Église luthérienne de Norvège a présenté jeudi 16 octobre, dans un bar de la communauté gay à Oslo, ses excuses aux homosexuels pour la façon dont elle les a traités dans le passé. Dans les années 1950, la Conférence des évêques avait qualifié les homosexuels de "danger social d’envergure mondiale" et qualifié leurs actes de "pervers et méprisables".

"En 2022, les évêques de l'Église de Norvège ont reconnu que l'institution que nous dirigeons avait infligé des souffrances et des blessures aux personnes homosexuelles", a déclaré l'évêque Olav Fykse Tveit, primat de l'Église de Norvège, à l'intérieur du London Pub, haut lieu de la communauté gay. "Il est donc juste que nous prenions nos responsabilités en tant qu'Église et que nous présentions nos excuses", a-t-il dit en évoquant "discrimination, différence de traitement et harcèlement" qui ont engendré "la honte" et conduit certains à perdre la foi.

L’Église de Norvège, qui compte 3,4 millions de membres soit plus de 60% de la population norvégienne, a adopté une approche plus libérale avec le temps. Elle autorise les pasteurs homosexuels depuis 2007 et les unions religieuses de personnes du même sexe depuis 2017.

Excuses trop tardives

Ces excuses sont "fortes et importantes» mais arrivent «trop tard pour ceux d’entre nous qui sont morts du sida (...) le cœur rempli d’angoisse parce que l’Église considérait que l’épidémie était le châtiment de Dieu", a réagi Stephen Adom, leader de l’Association pour la diversité de genre et de sexualité en Norvège. "Nous observons une vague chrétienne conservatrice et populiste de droite déferler pays après pays. Aux États-Unis, en Hongrie mais aussi en Norvège, il devient de plus en plus accepté, chez des dirigeants religieux et politiques, de dénigrer la diversité humaine des identités et des corps", a-t-il déploré.

Le London Pub est l’un des deux bars visés par une fusillade qui avait fait deux morts et neuf blessés en marge de la Marche des fiertés le 25 juin 2022. Son auteur, Zaniar Matapour, un Norvégien d’origine iranienne qui avait prêté allégeance au groupe État islamique, a été condamné à la peine maximale, 30 ans de prison extensibles indéfiniment, pour "acte terroriste aggravé".

Selon une enquête conduite par l’institut Opinion pour l’Église de Norvège, 65% des personnes interrogées estiment qu’il est "grand temps" que l’Église présente ses excuses aux homosexuels. D’autres Églises protestantes en Angleterre ou au Canada ont présenté des excuses similaires ces dernières années.

Avec AFP

Miss Major Griffin Gracy

hommage à une pionnière trans et icône de Stonewall

Miss Major Griffin-Gracy, militante trans et figure historique du mouvement LGBTQIA+ américain, est décédée dimanche 13 octobre à son domicile de Little Rock, dans l’Arkansas, à l’âge de 78 ans. Son décès a été confirmé par ses proches sur les réseaux sociaux.

Considérée comme l’une des pionnières du militantisme trans aux États-Unis, Miss Major, souvent surnommée simplement "Mama Major", a consacré plus de cinq décennies à défendre les droits et la dignité des personnes trans, en particulier des femmes trans noires et des personnes incarcérées.

Une vie de luttes, de courage et de solidarité

Née à Chicago en 1947, Miss Major Griffin-Gracy a connu dès son adolescence les violences policières, la discrimination et la précarité qui frappent les personnes trans racisées.

Elle a participé en juin 1969 aux émeutes de Stonewall, à New York, considérées comme l’événement fondateur du mouvement moderne pour les droits LGBTQ+. Arrêtée lors de la descente de police, elle en gardera un engagement indéfectible pour celles et ceux que le système laisse derrière.

Sortie de prison après plusieurs années d’incarcération, elle s’est engagée dès les années 1980 auprès des personnes touchées par le VIH/sida, en créant les "Angels of Care", un réseau informel de femmes trans soutenant les malades abandonnés par les institutions. Elle a également participé à la mise en place de l’un des premiers programmes d’échange de seringues à San Francisco, alors que l’épidémie frappait de plein fouet les communautés marginalisées.

Directrice pendant plus de dix ans du Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project (TGIJP), elle a mené un combat constant contre les abus subis par les personnes trans en détention. En 2015, elle a fondé le House of GG (pour Griffin-Gracy Educational and Historical Center), un lieu de refuge et de formation à Little Rock destiné aux femmes trans du Sud des États-Unis.

Une figure tutélaire

Icône respectée du militantisme queer, Miss Major était connue pour son franc-parler, son humour et sa bienveillance. Beaucoup la considéraient comme une mère spirituelle, une aînée et une gardienne de la mémoire des luttes.

Son engagement, centré sur la survie, le soin et la solidarité, a marqué une génération entière d’activistes trans et queer, aux États-Unis comme à l’international. Des militantes comme Janet Mock, Raquel Willis ou Laverne Cox l’ont régulièrement citée comme source d’inspiration.

Un héritage vivant

Le décès de Miss Major survient dans un contexte de durcissement législatif envers les personnes trans aux États-Unis. Plus de vingt États ont adopté ces dernières années des lois restreignant l’accès aux soins, à l’éducation inclusive ou à la pratique sportive pour les jeunes trans. Pour beaucoup, sa disparition rappelle l’importance de la transmission et de la solidarité face aux reculs en cours.

En France et en Europe, plusieurs associations ont salué sa mémoire, rappelant que ses combats résonnent bien au-delà du contexte américain. "Miss Major incarnait la dignité d’une génération de femmes trans qui ont résisté à tout", a réagi un militant parisien. "Son message de soin et d’autodétermination reste universel."

Jusqu’à la fin, Miss Major a vécu entourée de sa compagne Beck Witt, de sa famille choisie et de ses enfants biologiques et adoptifs. Elle laisse derrière elle un héritage considérable et un réseau d’activistes décidés à poursuivre son œuvre.

Miss Major Griffin-Gracy, militante trans et figure historique du mouvement LGBTQIA+ américain, est décédée dimanche 13 octobre à son domicile de Little Rock, dans l’Arkansas, à l’âge de 78 ans. Son décès a été confirmé par ses proches sur les réseaux sociaux.

Considérée comme l’une des pionnières du militantisme trans aux États-Unis, Miss Major, souvent surnommée simplement "Mama Major", a consacré plus de cinq décennies à défendre les droits et la dignité des personnes trans, en particulier des femmes trans noires et des personnes incarcérées.

Une vie de luttes, de courage et de solidarité

Née à Chicago en 1947, Miss Major Griffin-Gracy a connu dès son adolescence les violences policières, la discrimination et la précarité qui frappent les personnes trans racisées. Elle a participé en juin 1969 aux émeutes de Stonewall, à New York, considérées comme l’événement fondateur du mouvement moderne pour les droits LGBTQ+. Arrêtée lors de la descente de police, elle en gardera un engagement indéfectible pour celles et ceux que le système laisse derrière.

Sortie de prison après plusieurs années d’incarcération, elle s’est engagée dès les années 1980 auprès des personnes touchées par le VIH/sida, en créant les « Angels of Care », un réseau informel de femmes trans soutenant les malades abandonnés par les institutions. Elle a également participé à la mise en place de l’un des premiers programmes d’échange de seringues à San Francisco, alors que l’épidémie frappait de plein fouet les communautés marginalisées.

Directrice pendant plus de dix ans du Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project (TGIJP), elle a mené un combat constant contre les abus subis par les personnes trans en détention. En 2015, elle a fondé le House of GG (pour Griffin-Gracy Educational and Historical Center), un lieu de refuge et de formation à Little Rock destiné aux femmes trans du Sud des États-Unis.

Une figure tutélaire

Icône respectée du militantisme queer, Miss Major était connue pour son franc-parler, son humour et sa bienveillance. Beaucoup la considéraient comme une mère spirituelle, une aînée et une gardienne de la mémoire des luttes.

Son engagement, centré sur la survie, le soin et la solidarité, a marqué une génération entière d’activistes trans et queer, aux États-Unis comme à l’international. Des militantes comme Janet Mock, Raquel Willis ou Laverne Cox l’ont régulièrement citée comme source d’inspiration.

Un héritage vivant

Le décès de Miss Major survient dans un contexte de durcissement législatif envers les personnes trans aux États-Unis. Plus de vingt États ont adopté ces dernières années des lois restreignant l’accès aux soins, à l’éducation inclusive ou à la pratique sportive pour les jeunes trans. Pour beaucoup, sa disparition rappelle l’importance de la transmission et de la solidarité face aux reculs en cours.

En France et en Europe, plusieurs associations ont salué sa mémoire, rappelant que ses combats résonnent bien au-delà du contexte américain. "Miss Major incarnait la dignité d’une génération de femmes trans qui ont résisté à tout", a réagi un militant parisien. "Son message de soin et d’autodétermination reste universel."

Jusqu’à la fin, Miss Major a vécu entourée de sa compagne Beck Witt, de sa famille choisie et de ses enfants biologiques et adoptifs. Elle laisse derrière elle un héritage considérable et un réseau d’activistes décidés à poursuivre son œuvre.

Repéré sur le site https://www.stophomophobie.com

New York

Plus de 200 hommes arrêtés sur un hotspot gay,

plusieurs transférés à l’ICE

Depuis juin 2025, la gare de Penn Station à New York est le théâtre d’une répression policière ciblant les rencontres sexuelles anonymes entre hommes.

Cette opération, menée par le service de police fédéral Amtrak, a entraîné l’arrestation de plus de 200 personnes, dont au moins 20 ont été transférées en détention par le service de l’immigration et des douanes (ICE).

La plupart des interpellations ont eu lieu dans les toilettes publiques situées près de l’entrée de la gare, à l’angle de la 8e Avenue et de la 31e Rue. Ce lieu est identifié comme un "hotspot" sur l’application de rencontre LGBTQ+ Sniffies, utilisée pour organiser des rencontres discrètes.

Selon Gothamist, citant un policier ayant participé à l’opération, des agents en civil se sont postés dans les cabines ou près des urinoirs pour observer et appréhender les personnes suspectées de comportements indécents.

Cette intensification contraste avec les données de la police de New York (NYPD), qui n’avait procédé qu’à 12 arrestations pour "indécence publique" autour de Penn Station au cours des cinq premiers mois de l’année. Depuis juin, le nombre d’interpellations a considérablement augmenté.

En raison du statut fédéral de la police d’Amtrak, toute personne arrêtée est automatiquement signalée à l’ICE si elle est identifiée comme immigrée sans papiers. Ainsi, au moins 20 hommes ont été placés en détention après leur arrestation, ce qui soulève des inquiétudes sur une utilisation abusive de la police pour des infractions mineures et sur une discrimination ciblée envers la communauté LGBTQ+. De quoi faire réfléchir certains électeurs républicains…

Des responsables politiques, dont le représentant démocrate Jerrold Nadler, ont adressé une lettre à Amtrak pour exprimer leur préoccupation face à cette répression et demander des explications sur les motifs des arrestations. Ils appellent à une réévaluation des pratiques policières et à une protection renforcée des droits des personnes LGBTQ+.

Repéré sur le site https://www.stophomophobie.com

Gays traqués, arrêtés, condamnés...

Une face sombre de l'histoire française enfin dévoilée dans un essai

Souvent perçue comme en avance sur les droits LGBT, la France cache une histoire bien plus sombre. De la Révolution à Vichy, des milliers d’homosexuels ont été persécutés. Un essai revient sur cette mémoire occultée.

La France, pionnière des droits LGBT ? La République peut se vanter d’une image de précurseur, grâce à la dépénalisation des rapports homosexuels dès 1791, à rebours d’une Europe encore réactionnaire. C’est pourtant aller un peu vite en besogne, comme le pointe Antoine Idier dans un essai qui nuance ce tableau idyllique.

Une répression de l'homosexualité maintenue depuis la Révolution française

D’abord, parce que Vichy a réintroduit en 1942 une loi discriminant explicitement les personnes homosexuelles, et que cette législation ne fut supprimée qu’en 1982 par le gouvernement socialiste. Ensuite parce que la France collaborationniste n’a fait qu’officialiser une répression maintenue depuis la Révolution, stigmatisant, arrêtant, condamnant les gays pour des motifs divers comme la protection de l’ordre public, l’outrage public à la pudeur ou la provocation de mineur à la débauche…

Sur la base d’un impressionnant corpus d’archives judiciaires, de dossiers de police et de fiches de la Sûreté nationale, l’auteur montre que Vichy, loin d’être une simple parenthèse, s’inscrit dans une longue histoire de persécution de l’homosexualité.

Comment réparer les torts faits à ces milliers de Français, traqués en dehors de tout cadre légal, arrêtés dans des clubs, des bars ou même dans la rue ? Ce livre passionnant arrive à point nommé, alors qu’une loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité est en discussion depuis 2022.

Ce livre passionnant arrive à point nommé, alors qu’une loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité est en discussion depuis 2022.

Réprimer et réparer

Une histoire effacée de l’homosexualité

de Antoine Idier

éditions Textuel

Collection :

"Petite Encyclopédie Critique"

13 x 19,8

Broché

224 pages

ISBN : 978-2-38629-066-4

19,90 euros

États-Unis

Les thérapies de conversion

proches d’un retour en force à cause de la Cour suprême

Ces pratiques très critiquées visant les personnes LGBTQ+ pourraient être réintroduites alors qu’elles sont totalement ou partiellement interdites dans presque 30 États.

Image d'illustration : Malcolm McDowell, dans le film de Stanley Kubrick, Orange mécanique (1971)

De quoi inquiéter encore plus les personnes LGBTQ+ aux États-Unis.

La Cour suprême a étudié ce mardi 7 octobre le cas des "thérapies de conversion" pour les mineurs, qu’elle pourrait réautoriser à l’échelle nationale. Ces "traitements", qui ont pour objectif de changer l’identité de genre ou l’orientation sexuelle des patients, sont évidemment controversés puisqu’il n’y a rien à "soigner". Ils sont même interdits en France depuis 2022, mais aussi dans plusieurs États américains… pour le moment du moins.

Tout part du cas de Kaley Chiles, une thérapeute en psychologie qui exerce dans le Colorado. La justice américaine a rejeté à deux reprises la requête de cette chrétienne évangélique, qui conteste l’interdiction des thérapies de conversion dans cet État au nom de la "liberté d’expression".

Au gré des contestations en appel, son dossier a fini par atterrir devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays à majorité conservatrice, qui rendra sa décision d’ici la fin juin 2026.

La soignante veut la suspension d’une loi de 2019 qui interdit aux thérapeutes du Colorado de conseiller à un mineur de "changer son expression de genre" ou "d’éliminer ou réduire son attirance […] envers des personnes du même sexe".

Cette loi va dans le sens d’un rapport de 2020 de l’expert indépendant de l’ONU sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qui décrivait les thérapies de conversion comme "intrinsèquement discriminatoires, cruelles, inhumaines et dégradantes".

Ces "thérapies" sont aussi contestées par les professionnels de santé, comme en témoigne le rapport adressé à la Cour suprême par plusieurs organisations dont l’Association américaine de psychologie. Elles appellent les soignants à "aider les minorités à faire face à la stigmatisation" et font un constat sans appel : non seulement "les thérapies de conversion sont inefficaces", mais elles exposent aussi les patients à "un risque considérable de dommages psychologiques".

Une défense du droit d’"éliminer" certaines attirances sexuelles

Ces arguments ne convainquent visiblement pas Kaley Chiles, qui a appris la psychologie au Séminaire de Denver, une institution conservatrice proposant sur son site plus de formations théologiques que psychologiques.

Citée par le New York Times, Kaley Chiles assure qu’elle ne cherche pas à "guérir" ou "changer" l’orientation sexuelle de ses patients et affirme qu’elle veut juste les aider à atteindre leurs "objectifs"... parmi lesquels peuvent figurer "la réduction ou l’élimination des attirances sexuelles indésirables".

Le cas de cette thérapeute peut sembler anecdotique, mais il a une importance nationale.

Si la Cour suprême juge inconstitutionnelle la loi du Colorado sur les thérapies de conversion, sa décision sans appel s’appliquera à toutes les lois du même genre dans l’ensemble des États-Unis. D’après le média Axios, les thérapies de conversion sont "partiellement" interdites dans 5 États et complètement dans 23 autres (auxquels s’ajoute le district de Columbia). Autant de législations qui protègent les personnes LGBTQ+, mais sont à la merci de la Cour suprême.

Les conservateurs ont la main sur la Cour suprême

Les associations et les spécialistes ne sont pas très optimistes, à l’image d’Hugo Bouvard, enseignant chercheur à l’université Paris-Cité interrogé par Le HuffPost. Spécialiste de la politique américaine, il estime qu’"il n’y a pas grand-chose à attendre de la Cour suprême en matière de protection des personnes LGBTQ+", puisque six juges sur neuf ont été nommés par des présidents républicains et "adoptent une posture très conservatrice sur les questions de genre et de sexualité".

La Cour suprême a ainsi remis en question en 2022 le droit fédéral à l’IVG et en juin dernier, les six juges conservateurs ont confirmé une loi du Tennessee interdisant aux mineurs les soins liés à la transition de genre.

Une décision qui a impacté les droits des personnes trans dans plus d’une vingtaine d’autres États, avait alors relevé la BBC. "Il n’y a pas de signaux positifs quant aux décisions à venir sur ces sujets", résume Hugo Bouvard.

La situation est à l’avantage des conservateurs américains, qui ont volé aux secours de Kaley Chiles pour permettre la réintroduction des thérapies de conversion. La thérapeute est représentée par l’Alliance Defending Freedom (ADF), une puissante organisation chrétienne coutumière des actions en justice pour contester des lois sur les droits LGBTQ+, mais aussi sur l’IVG ou le remboursement des contraceptifs.

Des droits LGBTQ+ toujours plus fragilisés

Sincère ou non, la procédure entamée par Kaley Chiles pourrait avoir un réel impact sur les personnes LGBTQ+, d’autant plus que "leurs droits, et en premier lieu ceux des personnes trans, sont remis en cause aux États-Unis depuis près de dix ans", selon Hugo Bouvard. Auprès du HuffPost, l’enseignant-chercheur cite les lois mises en place dans certains États pour "forcer les personnes trans à se rendre dans les toilettes qui correspondent au sexe qui leur a été assigné à la naissance", ou encore celles qui interdisent de mentionner l’homosexualité ou la transidentité à l’école.

"Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, tous ces phénomènes se sont amplifiés et, surtout, ont reçu le soutien du gouvernement fédéral", poursuit Hugo Bouvard, pointant que les personnes trans ont été "effacées des documents et sites internet officiels" et "exclues de l’armée américaine", comme lors du premier mandat du républicain à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, un retour en force des thérapies de conversion porterait un coup sévère aux droits déjà fragiles des personnes LGBTQ+.

Repéré sur le site https://www.huffingtonpost.fr

France

Les crimes et délits anti-LGBT ont triplé depuis 2016,

selon l’Observatoire des inégalités

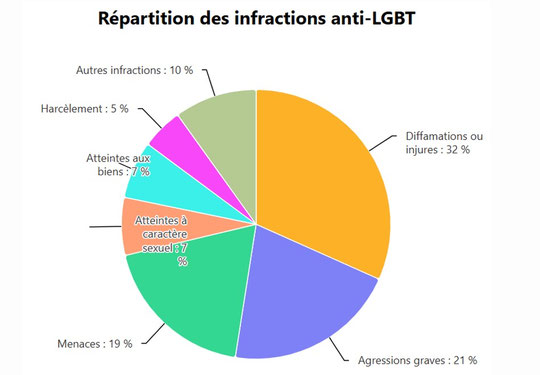

Les actes homophobes et transphobes en France ont fortement augmenté au cours des dernières années, selon une étude de l’Observatoire des inégalités publiée ce jeudi 9 octobre.

En 2024, plus de 3 000 crimes et délits à caractère anti-LGBT ont ainsi été recensés par la police et la gendarmerie, un chiffre trois fois supérieur à celui enregistré en 2016.

Cette progression touche principalement les jeunes : la moitié des victimes ont moins de 29 ans, et 72 % sont des hommes. Les personnes de plus de 60 ans représentent seulement 5 % des victimes, contre 18 % pour l’ensemble des crimes et délits.

Les infractions sont majoritairement verbales. Les injures représentent 32 % des actes, les menaces 19 % et les agressions physiques 21 %. L’Observatoire souligne toutefois que la hausse des chiffres peut également refléter une meilleure déclaration des faits et une qualification plus précise des infractions.

Malgré une société globalement plus tolérante envers les personnes LGBTQIA+, ces actes restent largement sous-déclarés. Selon l’étude, seulement un cinquième des victimes de menaces ou de violences portent plainte, et à peine 5 % des victimes d’injures. Les discours de rejet circulent par ailleurs de plus en plus via les réseaux sociaux, accentuant l’exposition des victimes.

L’Observatoire des inégalités appelle à une vigilance renforcée et à des mesures concrètes pour protéger les personnes LGBTQIA+, soulignant que la lutte contre l’homophobie et la transphobie reste un enjeu majeur en France.

Repéré sur le site https://www.stophomophobie.com

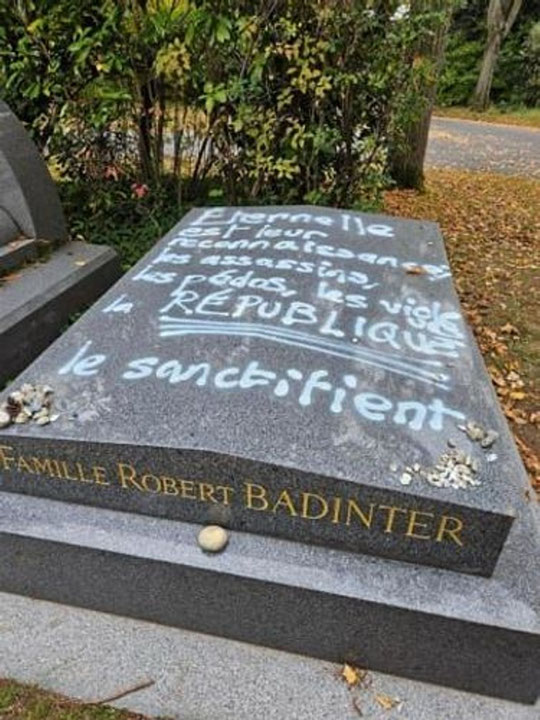

Bagneux

La haine, la seule réponse des lâches

La tombe de Robert Badinter profanée avant sa panthéonisation

"Éternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les viols, la RÉPUBLIQUE le sanctifient" (1), sont les mots peints en bleu sur la tombe de Robert Badinter.

Quelques heures avant la cérémonie d’hommage national, la tombe de Robert Badinter, figure majeure de l’abolition de la peine de mort et défenseur des droits humains, a été vandalisée dans le cimetière parisien de Bagneux (Hauts-de-Seine). Des inscriptions injurieuses ont été découvertes, suscitant une vague d’indignation politique et citoyenne. Une enquête a été ouverte pour profanation de sépulture.

La découverte a provoqué la stupeur, ce jeudi matin, dans le cimetière parisien de Bagneux. La tombe de Robert Badinter, décédé en février dernier, a été recouverte d’inscriptions insultantes et hostiles à son héritage. L’ancien garde des Sceaux, symbole de l’abolition de la peine de mort et infatigable défenseur des libertés, devait être honoré quelques heures plus tard au Panthéon.

Selon les premières constatations, les graffitis visent directement les combats qu’il mena toute sa vie. Des phrases infamantes, mêlant accusations et insultes, ont été tracées à la peinture noire. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour profanation de sépulture, confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

La maire de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a dénoncé un acte "indigne", rappelant que Robert Badinter "a consacré son existence à la dignité humaine et à la justice". Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui aussi réagi sur le réseau X : "Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Ce soir, il entrera au Panthéon. La République est toujours plus forte que la haine."

De nombreux responsables politiques, de tous bords, ont condamné la profanation, la qualifiant d’"ignoble" et de "révoltante". Pour plusieurs associations de défense des droits humains, dont des collectifs LGBTQIA+, cet acte dépasse la simple dégradation : il symbolise le retour d’un discours haineux visant ceux qui ont œuvré pour une société plus juste et inclusive.

La cérémonie d’entrée de Robert Badinter au Panthéon a néanmoins été maintenue. Son corps demeurera à Bagneux, mais un cénotaphe lui rendra hommage au Panthéon. On y déposera sa robe d’avocat, des ouvrages marquants et une copie du discours prononcé en 1981 devant l’Assemblée nationale, plaidoyer historique pour l’abolition de la peine de mort.

Pour beaucoup, cette profanation, survenue le jour même de la célébration de cet engagement, rappelle l’importance de défendre sans relâche les valeurs de justice, de tolérance et d’égalité qu’incarnait Robert Badinter.

(1) Mots retranscrits, tels qu'ils apparaissent sur la sépulture de l'ancien ministre de la Justice.

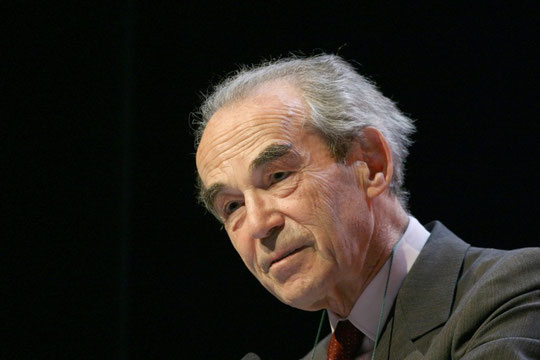

Nos héros

Robert Badinter entre au Panthéon,

la communauté LGBT reconnaissante

Le cercueil de l'avocat et ancien ministre de la Justice de François Mitterrand est entré au Panthéon ce jeudi 9 octobre. En la figure de Robert Badinter, la nation rend hommage à celui qui a aboli la peine de mort mais aussi dépénalisé l'homosexualité.

Merci, monsieur Badinter

Ce jeudi 9 octobre 2025, date anniversaire de la promulgation de la loi d'abolition de la peine de mort dont il fut l'artisan en 1981, Robert Badinter fait son entrée au Panthéon, temple républicain consacré par la nation reconnaissante à ses grandes âmes.

L'avocat, ministre socialiste de la Justice et garde des Sceaux emblématique de François Mitterrand, fut aussi celui qui porta, avec la députée Gisèle Halimi, le combat pour l'abolition en 1982 de la dernière loi française de pénalisation de l'homosexualité.

"Il n'est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels", avait déclaré Robert Badinter devant l'Assemblée nationale en défendant l'abrogation de l'article 331 alinéa 2 du Code pénal, loi vichyste qui établissait un âge de majorité sexuelle spécifique pour les relations homosexuelles, servant de fondement juridique à la persécution policière et judiciaire des homos en France.

Laquelle prit fin avec la loi du 4 août 1982 qui réalisa la promesse de campagne de François Mitterrand : "L'homosexualité doit cesser d’être un délit."

Robert Badinter, un grand têtu

Mort à l'âge de 95 ans le 9 février 2024, Robert Badinter est resté toute sa vie engagé dans la lutte pour les droits humains. À l'occasion des 40 ans en 2022 de la dépénalisation de l'homosexualité, têtu· avait rencontré l'ancien ministre pour revenir sur ce pan de l'histoire LGBT. Pendant 1h30, il avait évoqué avec nous ses combats passés mais aussi ses sujets de préoccupation et son attachement à l'universalisme qu'il partageait avec son épouse, la philosophe et féministe Élisabeth Badinter : "Sans universalisme, pas de progrès dans le monde entier." Il déplorait en particulier le manque de mobilisation pour les droits LGBT+ dans le monde : "Il devrait y avoir un mouvement international qui rappelle que la persécution des homosexuels dans le monde est insupportable !"

Depuis son domicile où il nous recevait, au cinquième étage d'un immeuble haussmannien, la fenêtre de son bureau ouvrait sur le jardin du Luxembourg et le dôme du Panthéon, qui s'apprêtait alors à recevoir la dépouille de Joséphine Baker.

"Nous saluons son action résolue et constante en faveur de la reconnaissance, de l'égalité et de la dignité des personnes LGBTI", avait écrit l'association SOS homophobie lors de l'hommage national que lui avait rendu le président de la République le 14 février 2024 : "Et vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l’oubli et la haine, semblent comme s’avancer à nouveau, où vos idéaux, nos idéaux, sont menacés : l'universel qui fait toutes les vies égales, l'État de droit qui protège les vies libres…"

Au Panthéon, le cercueil de Robert Badinter rejoint le caveau n°VII, celui des révolutionnaires de 1789 où reposent Condorcet, l'abbé Grégoire et le mathématicien Gaspard Monge, tous trois panthéonisés sur décision du président François Mitterrand à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. "Condorcet est une figure à laquelle Robert Badinter et son épouse étaient très attachés, puisqu'ils lui ont tous les deux consacré un livre", a précisé l'Élysée. Quant à une éventuelle panthéonisation de Gisèle Halimi, aux dernières nouvelles, elle est toujours à l'étude.

Repéré sur le site https://tetu.com

Interview

Pour Têtu, Robert Badinter raconte la dépénalisation de l'homosexualité il y a 40 ans en cliquant ICI

Maroc

La militante marocaine accusée de blasphème pour un T-shirt

"Allah is lesbian" finalement condamné à 2 ans et demi de prison

Ibtissame Lachgar, militante féministe marocaine, avait été arrêtée cet été pour s'être prise en photo avec un t-shirt "Allah is lesbian" (Dieu est lesbienne, NDLR).

En première instance, le tribunal avait requis 30 mois de prison contre l'accusée.

Un tribunal de Rabat a confirmé en appel, ce lundi 6 octobre, une peine de deux ans et demi de prison prononcée en première instance à l'encontre de la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar pour "atteinte à l'islam".

La militante de 50 ans, connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, avait été arrêtée cet été après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un t-shirt où apparaissait le mot "Allah" suivi de la phrase "is lesbian" ("est lesbienne").

L'image était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, "comme toute idéologie religieuse", de "fasciste, phallocrate et misogyne".

"Un jour noir pour la liberté au Maroc"

Dans la salle d'audience, Sihar Lachgar, une des sœurs de la militante, a éclaté en sanglots à l'énoncé du verdict. Sa défense va formuler une demande d'aménagement pour transformer la peine de prison en peine alternative, ainsi qu'un pourvoi en cassation, a indiqué à l'AFP à la sortie de la salle l'une de ses avocates, Me Ghizlane Mamouni.

"C'est un jour noir pour la liberté au Maroc", a poursuivi avec beaucoup d'émotion l'avocate, qualifiant la décision du tribunal de "désastre".

Pendant l'audience à laquelle l'AFP a assisté, elle avait plaidé pour que Ibtissame Lachgar soit innocentée, ou que soit au moins prononcée une peine alternative (bracelet électronique, travail d'intérêt général...) afin qu'elle puisse se soigner.

En rémission d'un cancer, la militante est apparue à l'audience affaiblie et portant une attèle au bras gauche. Son avocate a souligné que son état risquait de s'aggraver en détention.

"On ne comprend pas pourquoi elle ne bénéficie pas de peines alternatives. Elle y est parfaitement éligible. Elle n'a commis aucun crime dangereux et n'est pas dangereuse pour la société. Elle n'a fait que s'exprimer", a soutenu Me Mamouni.

La publication de "Betty" Lachgar avait suscité de vives réactions sur internet, dont des appels à son arrestation mais aussi des menaces de viol et de lapidation.

Amende de 5.000 euros

Lors de l'audience, le représentant du Parquet a réclamé un alourdissement de la peine prononcée en première instance le 3 septembre, parlant d'"atteinte à l'ordre public et à la quiétude spirituelle des Marocains".

Outre la peine de prison, Ibtissame Lachgar a aussi été condamnée à une amende d'environ 5.000 euros pour "atteinte à la religion islamique" pour cette publication jugée "offensante envers Dieu".

L'article 267-5 du Code pénal marocain punit de six mois à deux ans de prison ferme "quiconque porte atteinte à la religion musulmane". Une peine pouvant être portée à cinq ans si l'infraction est commise en public, "y compris par voie électronique".

"Elle a exprimé une opinion, on peut être d'accord avec elle ou non" mais "cette lourde condamnation" porte "atteinte à sa liberté d'expression", a déclaré à l'AFP à la sortie de la salle d'audience Hakim Sikouk, président de la section de Rabat de l'association marocaine des droits humains (AMDH).

Avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, la militante a réaffirmé à la barre son innocence, niant toute intention de porter atteinte à la religion. Cette psychologue clinicienne a aussi rappelé que son t-shirt reprenait un slogan féministe existant depuis des années contre le sexisme et les violences faites aux femmes.

Ibtissame Lachgar a cofondé en 2009 le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) et ssi mis en avant son état de santé et le fait qu'elle doive se faire opérer au bras, au risque sinon de devoir se faire amputer. L'organisation Human Rights Watch avait réclamé à la mi-septembre l'annulation de sa peine, qualifiant le jugement de "coup dur à la liberté d'expression au Maroc".mené plusieurs campagnes médiatisées notamment contre les violences faites aux femmes et la pédocriminalité

Avec AFP

"On ne loue pas des mètres carrés, on loue une vie sociale"

Un concept inédit pour senior LGBT+ ouvre à Lyon

À Lyon, "une maison de la diversité" ouvre ses portes aux seniors LGBT +. Ici, chacun dispose de son appartement, mais partage cuisines, salons et jardins pour rompre l’isolement et vieillir entouré, dans le respect de sa singularité.

La maison pour seniors LGBT+ est installée dans le quartier de la Croix-Rousse. (©Archives illustration du projet/DR)

Un projet inédit en France

"On ne loue pas des mètres carrés, on loue une vie sociale", sourit Sylvain Boniface, danseur à la retraite, déballant ses cartons dans son nouveau logement à Lyon, un projet unique en France d’habitat partagé pour seniors LGBT +.

Premier locataire à s’installer dans cette bâtisse de cinq étages, M. Boniface, qui à 65 ans a encore un port de danseur classique, rayonne après sa première nuit dans son T2. Cette maison neuve, composée de quatorze logements privatifs pour des personnes de 55 ans et plus, dont plusieurs logements sociaux, ainsi que d’un logement étudiant et d’une chambre d’amis, "est un symbole d’espoir", assure-t-il. "Ici, pour soi-même, on n’a pas besoin de faire un coming-out ou de devoir se justifier", s’enthousiasme l’ancien chorégraphe.

L’inauguration, en grande pompe, est prévue le 9 octobre mais tous les logements sont déjà loués. La moyenne d’âge des locataires tourne autour de 65 ans. Certains sont homosexuels, d’autres trans ou hétéros sans soutien familial. Quelques-uns sont encore actifs, et quatre ont plus de 70 ans. Chacun dispose de son appartement individuel et jouit de 120 mètres carrés d’espaces partagés : cuisine, salon, buanderie, un vaste hangar à vélo, caves et jardin.

Qui va les accompagner jusqu’à la fin de leur vie ?

Stéphane Sauvé, fondateur de l’association les Audacieuses & les Audacieux, à l’origine du projet, rappelle "qu’il y a environ un million de personnes LGBT + en France de plus de 60 ans, dont une majorité vit seule et « 90 % n’ont pas d’enfant". "Qui va les accompagner" dans leurs dernières années ? , s’interroge-t-il.

Selon l’INSEE, 28 % des 65-79 ans vivent seuls, mais le chiffre s’élève à 65 % pour les seniors LGBT. Du fait de discriminations passées ou de mécanismes d’auto-exclusion, ces seniors ont aussi des niveaux d’anxiété, de dépression et de pensées suicidaires bien plus élevés que la moyenne, selon un rapport de l’OCDE en 2019.

"Aujourd’hui quand on est une personne LGBT, vieillissante, on n’a pas trop d’options et donc moi j’ai voulu créer un choix."

Stéphane Sauvé est lui-même "gay et sans enfants". Ancien directeur d’Ehpad, il dit avoir "vu des discriminations" entre les résidents. "Aujourd’hui quand on est une personne LGBT, vieillissante, on n’a pas trop d’options et donc moi j’ai voulu créer un choix."

À 68 ans, Catherine n’a "plus de famille" depuis le décès de sa mère. "Je suis d’une génération où on ne pouvait pas calquer nos vies de couples LGBT sur une vie hétérosexuelle, c’est-à-dire, mariage, enfants", explique cette comédienne et metteur en scène. Comme elle appréhendait de vieillir seule, elle a été séduite par ce projet. Si "vous vous cassez une jambe, c’est bien de savoir qu’il y a des cohabitants, il y a une solidarité, on aide le voisin, la voisine", dit-elle : "c’est dans le projet de vie qui est lié à cette maison".

Un habitat partagé avant tout

Cette "maison de la diversité" est inspirée d’un lieu de vie berlinois, créé en 2012. Ses promoteurs, qui ont emprunté des fonds et ont aussi bénéficié d’aides de la ville et de la Croix-Rouge, portent un projet équivalent à Strasbourg et espèrent essaimer davantage sur le territoire national. Entre les habitants, tout a été discuté en amont et consigné dans une charte, de la gestion des conflits à la maladie et la perte d’autonomie, jusqu’à la fin de vie.

Conçu pour des personnes à mobilité réduite mais pas médicalisé, le bâtiment n’est pas adapté à la grande dépendance, même si les locataires pourront y bénéficier d’aides à domicile et compter sur l’aide de leurs voisins. Dorothée, 55 ans, espère seulement que "ce projet ne soit pas vu comme quelque chose de sectaire, parce qu’on est dans un habitat partagé avant tout".

Cette mère de trois grands enfants, toujours active, emménage samedi. Après 25 ans de vie commune avec le père de ses enfants, elle se "retrouve dans une homosexualité qui n’est pas toujours comprise" dit-elle, alors "le jour où on a un petit coup de blues, on est bien contente d’être entourée et entendue".

Repéré sur le site de https://www.charentelibre.fr

Quelques réaction de lecteurs

- "C'est une bonne idée, qu'ils se retrouvent entre eux."

- "Ils n'ont pas tous l'étoile rose" je suppose que vous voulez parler du triangle rose.

- "Un million de LGBT de plus de 60 ans ? Ils se cachent où ? -Vous en croisez tous les jours mais ils n'ont pas tous l'étoile rose (métaphore)."

- "Un million de LGBT de plus de 60 ans ? Ils se cachent où ?"

Rémy de Pinho "On ne sait jamais ce que le passé nous réserve."

Françoise Sagan)

Rémy de Pinho "On ne sait jamais ce que le passé nous réserve."

Françoise Sagan)